=2

F e d e r u n g

für Liegeräder und Dreiräder

I n h a 1 t

Kapitel Seite

Allgemeines 1

Sitzfederung 2

Hinterradfederung 3

Vorderradfederung 5

Federelemente 9

Beispiele: Gummiringe und Cellastoblöcke 10

Kennlinie von Cellasto 11

Eigenfrequenz 11

Arbeitsvermögen von Federn 11

Verstellbarkeit 12

Plus - und Minusfederweg 12

Radausweichrichtung 13

Gegenläufige Federn 13

Konstruktion einer Hinterschwinge 14

Schwingenlager 16

Rechenbeispiel für eine Hinterschwinge 16

Diagramm zur Ermittlung der Federzahl 17

Energieverlust beim Treten 19

Kurbelrückschlag 21

Dämpfung 21

Gefederte und unabgefederte Massen 22

Federung für Kurzliegeräder 22

Federung bei Dreirädern 23

Lieferanten 27

Weitere Beispiele für gefederte Liegeräde 42

Literatur 29

Nachtrag 30

Allgemeines

Der durch eine gute Federung erreichbare Gewinn an Fahrkomfort und Schonung von Wirbelsäule, Nieren, Rahmen, Reifen, Felgen, Speichen, Naben und Gepäck wird immer noch unterschätzt. Messungen der Uni Oldenburg lassen den Schluß zu, dass das Fahren mit ungefederten Rädern auf üblichen Radwegen und Straßen auf die Dauer schon gesundheitsschädlich sein kann.

Da beim Liegerad im Gegensatz zum Normalrad die Beine nicht einen Teil des Gewichts tragen und der Fahrer grobe Stöße nicht mit den Beinen abfangen kann, ist eine Federung noch wichtiger. Andererseits sind beim Normalrad keine großen Federwege möglich. Bei 10 cm Federweg hinten und vorn muß das Tretlager auch 10 cm höher liegen, damit man beim vollen Durchfedern in der Kurve nicht mit dem Pedal aufsetzt. Bei höherem Tretlager muß aber auch der Sattel höher liegen, und da bekommt man sehr schnell Probleme mit der Sitzhöhe, man erreicht im Stehen nur noch mit der Fußspitze oder gar nicht mehr den Boden. Diese Einschränkungen entfallen beim Liegerad völlig. Allerdings nützt bis jetzt immer noch kein Hersteller die Möglichkeit, ein wirklich komfortabel gefedertes Rad zu bauen. Je nach Auslegung kann eine Federung aber nicht nur den Fahrkomfort entscheidend verbessern, sondern auch die Bodenhaftung der Räder und damit die Sicherheit erhöhen. Man kann etwa sagen:

mehr Komfort durch

große Federwege

weiche Federn

eher schwache Dämpfung

bessere Bodenhaftung durch

mittlere Federwege

härtere Federn

starke Dämpfung

kleine unabgefederte Massen

Stefan Gloger hat gefunden, dass bei einem vorn gefederten Rad die Lenkung beim Überfahren eines Hindernisses weniger beeinträchtigt wird. Es gibt auch Hinweise darauf, dass bei verkleideten Fahrzeugen die Strömung lokal durch die von der Straße verursachten Erschütterungen abreißen kann. Ein gefedertes verkleidetes Rad ist also unter dem Strich wahrscheinlich auch schneller.

Außer auf absolut ebener Straße, die es in der Praxis kaum gibt, bringt eine gute Federung eine Verringerung des Rollwiderstands. Andreas Fuchs aus der Schweiz hat herausgefunden, daß viele voll verkleidete Fahrzeuge aerodynamisch instabil um die Hochachse sind, d. h., wenn sie z. B. beim schnellen Überfahren einer Kuppe die Bodenhaftung verlieren, drehen sie sich blitzartig nach der Seite weg. Auch dies ist ein Grund, langhubige Federungen mit ausreichend Minusfederweg zu bauen. Viele Leute glauben, daß eine Federung auf jeden Fall einen hohen Energieverlust bringt. Weiter hinten versuche ich zu zeigen, daß dies nicht einmal für schlecht konstruierte Federungen zutrifft.

Sitzfederung

Die einfachste Möglichkeit ist die Abfederung des Sitzes. Für Normalräder gibt es gefederte Sattelstützen zu kaufen, die meist gut funktionieren. Bei sportlicher Fahrweise stört manchen das ständige leichte Federn beim Treten etwas. Beim Liegerad ist ein gefederter Sitz problematischer

1. Idee: Der Sitz ist auf einer Schwinge gelagert, der Drehpunkt sollte mindestens 20 cm vor dem Sitz liegen, sonst ist der vordere Teil des Sitzes praktisch ungefedert, der Federweg an der Hinterkante sollte mindestens 10 cm betragen. Nachteil: Die Lehne gibt bei jedem starken Treten nach hinten unten nach (senkrecht zur Verbindungslinie zum Drehpunkt,). Zur verdrehsteifen Führung des Sitzes sollten neben dem Lager auch die seitlichen Streben benützt werden (auf seitlichen Polyamidblöcken gleiten lassen)

2. Idee: Der Sitz wird auf einer Art federnder Sattelstütze gelagert; da die Tretkraft etwa senkrecht zu Federrichtung verläuft, neigt das Ganze dazu, sich beim starken Treten zu verklemmen.

3. Idee: Sitz und Lehne werden sehr nachgiebig bespannt, dann gibt bei starkem Treten ebenfalls ständig die Lehne nach.

4. Idee: Nur die Sitzfläche ist weich bespannt, die Lehne straff, dann rutscht man beim Federn mit dem Rücken an der Lehne rauf und runter.

5. Idee: Funktionieren wird wahrscheinlich eine Parallelogrammführung, diese ist allerdings sehr aufwendig und schwierig seitensteif hinzukriegen.

Hinterradfederung

Noch wirksamer ist vor allem beim Langliegerad eine gute Hinterradfederung, an die folgende Anforderungen zu stellen sind:

Sie soll

- ausreichend Federweg haben (min. 100mm)

- ausreichend weich sein (Eigenfrequenz beim Wippen durch den Fahrer höchstens 150/min)

- nach oben und unten elastische Anschläge haben

- die Kette weder an der Schwinge noch am Rahmen voll ein- und ausgefedert, weder im größten noch im kleinsten Gang, weder mit dem oberen noch mit dem unteren Trum anschlagen lassen

- beim Treten wenig oder gar nicht federn

- einstellbar auf verschiedene Gewichte sein

- Verschleißteile, wie Lager, Gleitbuchsen, Federelemente langlebig, d. h. ausreichend dimensioniert, gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt, wartungsfrei und leicht auswechselbar

- das Rad exakt führen (steifer Rahmen, steife Schwinge)

- auch auf kleine Unebenheiten leicht ansprechen

- sich auch in Schlaglochserien nicht aufschaukeln

- beim Reißen oder Brechen einer Feder fahrbar bleiben

- das Gesamtgewicht wenig erhöhen

keinen Kurbelrückschlag aufweisen, d. h. kräftiges Einfedern soll zu keiner Bewegung der Kurbel führenNeuer Text

Hinterradfederung

Noch wirksamer ist vor allem beim Langliegerad eine gute Hinterradfederung, an die folgende Anforderungen zu stellen sind:

Sie soll

- ausreichend Federweg haben (min. 100mm)

- ausreichend weich sein (Eigenfrequenz beim Wippen durch den Fahrer höchstens 150/min)

- nach oben und unten elastische Anschläge haben

- die Kette weder an der Schwinge noch am Rahmen voll ein- und ausgefedert, weder im größten noch im kleinsten Gang, weder mit dem oberen noch mit dem unteren Trum anschlagen lassen

- beim Treten wenig oder gar nicht federn

- einstellbar auf verschiedene Gewichte sein

- Verschleißteile, wie Lager, Gleitbuchsen, Federelemente langlebig, d. h. ausreichend dimensioniert, gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt, wartungsfrei und leicht auswechselbar

- das Rad exakt führen (steifer Rahmen, steife Schwinge)

- auch auf kleine Unebenheiten leicht ansprechen

- sich auch in Schlaglochserien nicht aufschaukeln

- beim Reißen oder Brechen einer Feder fahrbar bleiben

- das Gesamtgewicht wenig erhöhen

- keinen Kurbelrückschlag aufweisen, d. h. kräftiges Einfedern soll zu keiner Bewegung der Kurbel führen

Solveig F4, mit sehr komfortabler Federung hinten und vorn, lange Zeit mein Favorit, hinten Cellastoblock, vorn Gummiringe auf Zug als Federelemente Im Rahmen ist ein Führungsbolzen in Gummi gelagert, der durch Federblock und Schwinge durch geht, in letzterer durch Kunststoffbüchse geführt. Das Hebelverhältnis ist bei dieser Anordnung das Verhältnis des Abstands zwischen Federbein und Schwingendrehpunkt zur Entfernung Hinterachse – Schwingendrehpunkt; breiter in den Sitz integrierter Gepäckträger

Mein K 5, am Ausleger der Schwinge ist oben ein Bolzen gelenkig gelagert, der ein Gewinde aufweist. Darauf läuft eine Stellmutter, die sich am Federblock abstützt. Der abnehmbare „Kofferraum“ hat unten eine Aussparung für das einfedernde Hinterrad.

Vorderradfederung

Beim Langen ist eine Federung vorn wegen des meist nur ca. 25% betragenden Lastanteils weniger wichtig, wenn man aber einige Zeit mit 120 mm Federweg hinten herumgefahren ist, beginnen die Stöße vom Vorderrad doch zu stören. Beim Kurzlieger ist das Vorderrad mit 40 - 60% belastet, hier ist eine Federung vorn also in jedem Fall nützlich.

Eine gute Vorderradfederung soll

1 ausreichend Federweg aufweisen (50 - 80 mm)

2 genügend weich sein (bei etwa 2,5facher statischer Last voll einfedern)

3 Verschleißteile, wie Lager, Gleitbuchsen und Federelemente langlebig, d. h. ausreichend dimensioniert, gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt, wartungsfrei und leicht auswechselbar

4 das Rad exakt führen (seitensteif sein)

5 den Nachlauf beim Einfedern wenig verändern

6 das Rad in der Hauptstoßrichtung einfedern lassen (senkrecht oder leicht schräg nach hinten oben)

7 die Bremskräfte einwandfrei aufnehmen

8 leicht ansprechen (wenig Reibung)

9 nach einem Stoß wenig oder gar nicht nachwippen

10 beim Reißen oder Brechen einer Feder fahrbar bleiben

11 nach oben und unten elastische Anschläge haben

12 geringes Gewicht der unabgefederten Massen haben

13 geringes Trägheitsmoment um die Lenkachse haben

14 niedriges Gesamtgewicht aufweisen

15 leicht zu bauen sein

16 auch während des Bremsens noch federn

17 durch Bremskräfte weder aus- noch einfedern

Bei einer gut ansprechenden Vorderradfederung führt das Treten auf jeden Fall zu einer ständigen leichten Federbewegung. Mich hat das bis jetzt nicht gestört. Wer in dieser Hinsicht empfindlicher ist, muß sich entweder auf eine brettharte Federung beschränken, die nur die gröbsten Stöße herausfiltert, diesen Weg gehen manche Mountain Bikes (noch), oder er baut sich eine fernbedienbare Blockierung, um wenigstens beim starken Treten am Berg, beim scharfen Beschleunigen oder vor allem beim Wiegetritt beim Normalrad die Gabel zu blockieren. Vorn sind den Konstrukteuren und Bastlern deutlich mehr verschiedene Konstruktionen eingefallen.(siehe unten) Ich bevorzuge die geschobene Schwinge (Nr. 4 und 5) in kurzer bis mittellanger Ausführung mit Versteifungsbügel

+außerordentlich feines Ansprechen

+niedriges Gewicht

- Aufstellen beim Bremsen

- bei Felgenbremsen schwierige Zugführung

- bei hydraulischen Bremsen schwierige Leitungsführung

Wenn man das Ausfedern durch einen Gummipuffer begrenzt und die Feder so vorspannt, daß sich beim Draufsetzen der Anschlag vom Puffer nur ca. 15 mm abhebt, stört das Aufstellen beim Bremsen praktisch nicht mehr. Als Schwingenlänge nehme ich meist ca. 80 mm. Je kürzer die Schwinge, desto geringere Federwege sind möglich und desto steifer wird die ganze Gabel. Als Federelemente verwende ich meist "Auspuffgummis" von Autos, entweder über seitlich angelötete Rohrstückchen mit Scheibe davor geschoben oder direkt über Gabel bezw. Schwinge gefädelt. Das hat den zusätzlichen Vorteil, daß kein Drehmoment in die Gabelholme eingeleitet wird. Um Verrutschen der Gummis zu verhindern, löte ich kleine "Nocken" (halbe Unterlegscheiben oder 5 mm lange Schweißdrahtstückchen) auf, und zwar gleich mehrere, um eine Verstellmöglichkeit zu haben. Der Abstand der Gummis zum Drehpunkt geht quadratisch in die Federzahl der Gabel ein. Ich habe aber auch schon „Federbeine“ mit Cellastoblock verwendet (siehe Foto unseres Tandems auf der Leitseite) Als Lager verwende ich Glycodurbüchsen, 10 mm Innendurchmesser, auf einer Hülse aus Rohr 10 x 1 laufend. Bei Hydraulikbremsen ist sehr sorgfältig auf genügend freie Leitung zu achten, sonst bricht diese nach kurzer Zeit durchs Federn. Es soll auch Hydraulikschläuche geben, das wäre natürlich eine Lösung.

Wenn man Cantileverbremsen verwenden will, sollten diese an der Vorderseite der Schwinge angeordnet sein, weil sich sonst die Unterkante der Beläge beim Lösen zu wenig abhebt.

Achtung, wichtiger Hinweis!

An der Uni Hamburg wurden vor einigen Jahren Versuche mit verschiedenen Federgabeln gemacht.

U. a. wurde eine Gabel für Mountain Bikes mit geschobener Schwinge von Angelotti untersucht. Bei dieser Gabel werden die Kräfte von der Schwinge über ein Gestänge auf ein vor dem Steuerkopf liegendes Federelement übertragen. Durch geschickte Anordnung wird eine Beeinflussung der Federung durch Bremsen vermieden. Mit der Gabel wurde immerhin mal ein Lauf zum Damen - Weltcup gewonen.

Bei den Versuchen wurde mit verschiedenen Gabel ein bestimmtes Hindernis überfahren und die dabei im Oberrohr auftretende Materialbeanspruchung gemessen.

Bei der beschriebenen Gabel wurde eine Spannung gemessen, die neun mal so hoch war, wie bei einer Teleskopgabel und doppelt so hoch wie bei einer starren Stahlgabel.

Dieses Ergebnis wurde auf das vergleichsweise hohe Gewicht der ungederten Massen (Gesamtgewicht der Gabel mit Scheibenbremse und Nabe 3600g), vor allem aber darauf zurück geführt, daß die Schwinge nach unten geneigt ist, das Rad also nach VORN -oben einfedert.

Es ist als sehr wichtig, daß bei der geschobenen Schwinge der Drehpunkt TIEFER liegt, als die Radachse.

Ich selbst habe zuletzt meist gezogene Schwingen gebaut, bei denen sich eine gute Radausweichrichtung nach hinten oben fast automatisch ergibt. Eine vergleichsweise eben so stark nach hinten geneigte Ausweichrichtung ist bei der geschobenen Schwinge nur mit sehr tiefem Drehpunkt (und langer Gabel) zu erreichen. Ich habe auch den Eindruck, daß eine solche Gabel besser anspricht. An das Nicken beim Bremsen habe ich mich schnell gewöhnt.

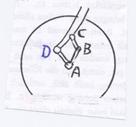

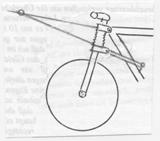

Bei einem Tieflieger, einem Sesseltandem und zwei Pedelec – Liegern habe ich eine gezogene Schwinge (Nr. 3) gebaut. (Foto auf meiner Homepage) Die arbeitet sehr schön, weil die Radausweichrichtung sehr günstig ist, das Tauchen beim Bremsen hat sich nicht als so nachteilig herausgestellt, wie ich früher vermutete. Ich vermute, beim Normalrad ist das Tauchen deshalb so gefürchtet, weil man einen Überschlag nach vorn fürchtet. Beim Langlieger ist das aber ganz ausgeschlossen, beim Kurzlieger weniger wahrscheinlich. Ganz bringt man das Tauchen mit folgender Lösung weg: (Bild unten) Wenn man die Trommel- oder Scheibenbremse gelenkig abstützt und das Maß A so wählt, daß sich kein Parallelogramm, sondern ein Trapez ergibt, versucht die Bremse bei Betätigung die Hebel AB und BC zu strecken, d. h. bei richtiger Abstimmung ergibt sich ein "Anti - dive-" Effekt.

Gezogene Schwinge mit Antidive - Wirkung

Eine andere Möglichkeit ist eine

Schwinge mit Hilfsgabel (Nr. 6), (Moulton, Radnabel, Hermes).

+ man kann jede Bremse, egal ob Trommel-,Felgen-, Cantilever- oder

Hydraulikbremse wählen .

- hohes Gewicht

- viele Gelenke

Die bisher meist verwendete Bauart ist die Teleskopgabel (Nr. 2)

+gute Stoßausweichrichtung

+ jede Bremse problemlos verwendbar

-- starkes Tauchen beim Bremsen

- hohe Reibung, wenn nicht sehr sorgfältig konstruiert

Verschiedene Ausführungen für gefederte Vordergabeln

4 geschobene Schwinge 5 geschobene Schwinge 6 Schwinghebel mit Hilfsgabel,

einteilig zusammen gesetzt

7 Modifizierte Trapezgabel von 8 Langschwinge, geschoben 9 federnder Steuerkopf

Hannes EschlerNeuer Text

10 modifizierte Trapezgabel von 11 Trapezgabel 12 AMP - Gabel

Radnabel

nzwischen gibt es, z. T. aus dem BMX - Bereich auch einige Teleskopgabeln für 20"- Räder, z. T. in sehr einfacher Ausführung mit Stahlfeder und Reibungsdämpfung oder mit Elastomeren als Federelement. Für den Alltag bringt die einfachere Ausführung schon einen guten Fortschritt, vor allem beim Kurzlieger. Für Langlieger sind die käuflichen Gabeln in Originalausführung für meinen Geschmack zu hart abgestimmt. Nachteilig ist das hohe Gewicht von ca 1,6 kg. Kritisch ist die Abdichtung gegen Staub und Wasser. Zusätzliche Bälge oder Abstreifringe von Mopeds können nicht schaden. Für einen Tieflieger sind Teleskopgabeln kaum brauchbar, weil sie zu breit sind. BMX - Gabeln haben z. T. keine Canti - Sockel und auch die Anbringung von Schutzblechen ist meist nicht vorgesehen. Bei hartem sportlichen Einsatz, vor allem beim Wiegetritt bei Normalrädern stört manchen die geringere Verwindungssteifigkeit gegenüber einer starren Gabel. Günstig für Verwindungssteifheit sind gut führende lange Standrohre.. Manche Hersteller bieten speziell verstärkte Naben an. Beim Liegerad ist man da sehr günstig dran, da kein Wiegetritt mit seinen starken Belastungsschwankungen und Seitenkräften berücksichtigt werden muß. Für nachträglichen Einbau ist eine geringe Einbauhöhe gut, damit sich die Rahmengeometrie möglichst wenig ändert. Diese Forderung beißt sich natürlich mit dem Wunsch nach viel Federweg. Auch der Gabelversatz ist wichtig (Entfernung der Radachse von der Drehachse.) Er beeinflußt den Nachlauf. Bei käuflichen Gabeln beträgt dieses Maß zwischen 30 und 43 mm Bei meiner Solveig werden z. B. aus 75 Grad Gabelwinkel und 40 mm Nachlauf beim Einbau einer (im Federweg um 20 mm verlängerten ) Ballistic - Gabel 69 Grad und 65 mm Nachlauf. Eine interessante Konstruktion hat sich Klemens Bucher aus Berlin einfallen lassen. Bei seiner Gabel bestehen Stand- und Tauchrohre aus Rechteckrohren. Die Tauchrohre werden an Vorder und Rückseite durch nachstellbare Kugellager geführt, an der Seite durch einfache Messingbleche.

Es gibt oder gab eine ganze Anzahl von weiteren Konstruktionen auf dem Markt. Eine Variante der uralten Trapezgabel war die AMP - Gabel. Sie spricht leichter an als eine Telegabel, die Kräfte greifen allerdings an sehr ungünstigem Hebelarm an.. Ähnlich arbeitet die Gabel von ICE. Eine moderne Variante arbeitet in manchen BMW – Motorrädern unter dem Namen Duolever. Bei dieser Bauart kann man die Raderhebungskurve durch unterschiedliche Hebellängen fast frei gestalten, z. B. zunächst fast senkrecht und im letzten Teil des Hubs mehr nach hinten geneigt.

Bei Eigenbauern recht beliebt ist das Prinzip des "federnden Steuerkopfes" (Nr. 9)

+relativ einfacher Aufbau

+keinerlei Probleme mit Verwindungssteifigkeit

- starkes Tauchen beim Bremsen

- für leichtes Ansprechen wegen der kurzen Führungslänge hoher Aufwand erforderlich (z. B. Kugellaufbahnen)

-bei direkter Lenkung zusätzlicher Aufwand für getrennte Lagerung des Lenkers erforderlich Ein typischer Vertreter ist z. B. Cannondale bei seinen Mountainbikes und die Speedmachine von HP Velotechnik.

Um z. B. eine Vierkantpassung zu vermeiden, verhindern Lightning und Kingcycle das Verdrehen des Lenkers gegenüber der Gabel durch eine Art Schere. Eine dauerhaft spielfreie Lagerung scheint wichtig und schwierig garantieren zu sein. Nachstellbarkeit ist vielleicht eine Lösung.

Aus dem Motorradbau (BMW) kommt die Idee, die Aufgaben von Federung und Lenkung zu trennen. Bezeichnung: Telelever

+ kein Eintauchen oder Aufstellen beim Bremsen (bei geschickter

Konstruktion und einer bestimmten Verzögerung)

+ keine Veränderung von Radstand und Nachlauf beim Federn

+ durch großen Abstand der Gleitbuchsen kein Verklemmen beim starken Bremsen

+ sehr sensibles Ansprechen bei kleinen Stößen

+ leichter als eine Telegabel

- hoch beanspruchte (Kugel-) Gelenke

Die Telelever geht vom Telegabel -Prinzip aus, die Standrohre sind oben elastisch in einer Brücke gelagert, die Gleitrohre sind mit einer Brücke verbunden, die durch eine am Rahmen gelagerte und über ein -Federbein abgestützte Schwinge geführt wird Wieder einen anderen Weg geht die Desira. Hier sind Federung und Lenkung ebenfalls getrennt.(siehe Beispiele)

Schwierig ist die Abfederung von angetriebenen Vorderrädern. Für das Flevobike. ergibt die für das normale Langliegerad dargestellte Kraftermittlung eine optimale Lage des Schwingenlagers ca. 7 cm unter bzw. vor dem ziehenden Kettenteil. Das ändert sich aber ziemlich stark mit Ritzeldurchmesser, Kettenblattdurchmesser und vor allem Tretlagerposition, stimmt also z. B. nur für eine bestimmte Beinlänge.

Mitschwingende Schutzbleche sind - vor allem bei Kurzschwingen - sehr hoch beansprucht, also große Unterlegscheiben und Gummiplatten zur Lagerung und 1- 2 Streben mehr verwenden.

Federelemente für Federungen

Verwendet werden vor allem Stahlfedern, Gummi- und PU-Blöcke. Für Selberbauer kommen auch auf Zug beanspruchte Gummiringe in Frage.

Luft scheint auf den ersten Blick das ideale Federmaterial zu sein: wiegt nichts, kostet nichts, ist überall vorhanden und sehr schön progressiv. Allerdings ist eine dauerhafte absolut wirksame Abdichtung schwer zu realisieren. Sie sind vor allem etwas für Gewichtsfetischisten. Luftfedern haben sich auch im Autobau trotz erster Versuche in den 70ern (Citroen und Borgward) nicht durchsetzen können

Alles dies wird im Folgenden der Einfachheit halber als Feder bezeichnet. Das wichtigste Kennzeichen einer Feder ist die Federzahl, die angibt, um wie viel Newton die Federkraft beim Einfedern um einen cm ansteigt. In Diagramm gehört A zu einer weichen, B zu einer harten Feder.

Wenn 2 Federn nebeneinander angeordnet werden ("parallel geschaltet") addiert sich die Federzahl, Schaltet man die Federn hintereinander, d h. z.B. man hängt 2 Zugfedern hintereinander, halbiert sich die Federzahl, man hat aber bei gleicher Federbeanspruchung den doppelten Federweg.

Da die Feder meist mit einer Übersetzung angreift, d.h. das Hinterrad legt einen anderen Weg zurück als die Feder, muß alles umgerechnet werden. Rechenbeispiel: eine Schwinge habe das Hebelverhältnis a:b = 200:400 und die Feder eine Federzahl von 500 N/cm. Die auf die Radachse bezogene Federzahl beträgt dann

C = c (a/b)² = 500:4 = 125 N/cm.

Das Hebelverhältnis geht also quadratisch ein.

Mit Gummiringen kann man sehr leicht durch Verändern der Anzahl die Federzahl variieren

Je höher man das Hebelverhältnis wählt, desto kleiner und leichter wird die Feder, desto höhere Federwege sind erreichbar, desto höher wird die Lagerbelastung und die Belastung des Federblocks.. Ich wähle meist Hebelverhältnisse zwischen 2,5 und 4,5.

Wenn man Gummi- oder PU Blöcke verwendet, die mehr als doppelt so lang wie dick sind, muß eine Sicherung gegen seitliches Ausknicken da sein, z. B. ein Führungsbolzen.

Die Aufhängung an Rahmen und Schwinge muß sorgfältig abgestützt werden, da die Federkräfte bis 3000N betragen können, satte 6 Zentner!

Auf Druck beanspruchte Elemente haben den Vorteil, dass bei Überlastung nichts reißen kann.

Wünschenswert sind Federn mit einer progressiven. Kennlinie, d.h. die Feder wird mit zunehmender Einfederung immer härter (siehe Skizze). Die Feder ist dann im normalen Arbeitsbereich weich und komfortabel, schlägt aber trotzdem bei höherer Last oder extremen Stößen nicht durch. Bei richtiger Auslegung kann man sich dann den zusätzlichen elastischen Anschlag nach oben und u.U. die Verstellung sparen. Progressiv sind z.B. alle auf Druck beanspruchten Gummi- oder PU- Blöcke.

Eine elegante Lösung sind fertige Federelemente mit Gummischubfedern, z.B. sogenannte Rosta-Elemente, Vierkantrohre mit einen innen liegenden weiteren Vierkant, der beim Verdrehen eingepreßte Gummistränge zusammendrückt. Dieses Federelement ist gleichzeitig eine spiel- und wartungsfreie Lagerung. Ähnlich arbeiten die Elemente von Kronrohr. Nachteilig ist das hohe Gewicht und dass man nachträglich nichts mehr ändern kann.

Beispiele für Federelemente

Zwei bei mir besonders beliebte Federelemente sind Auspuffaufhängungen von VW und Cellastoblöcke. Bei den Gummiringen kann kann man bei entsprechender Aufhängung durch Aus- und Einhängen oder Verschieben leicht die Federzahl verändern.

Cellasto, ein geschlossenzelliger PU - Schaum, hat eine sehr progressive Kennlinie, wächst beim Zusammendrücken nicht nach innen, d. h. er verklemmt sich beim Federn nicht auf dem Führungsbolzen, verändert bei Kälte weniger seine Federzahl als Gummi, hat eine sehr hohe Lebensdauer und eine für viele Fälle ausreichende Eigendämpfung. Dieses Material kommt übrigens heute praktisch in jedem Auto als Zusatzpuffer vor, der bereits bei geringer Belastung mit trägt. Schwierig könnte die Beschaffung sein, meine Vorräte sind inzwischen erschöpft, bleibt wohl nur Ostrad und der Schrottplatz.

Eigenfrequenz

Ein gutes Maß für den zu erwartenden Fahrkomfort ist die Eigenfrequenz des Fahrzeugs

(S = Eigenfrequenz, c = Federzahl an der Achse gemessen, m = schwingende Masse)

Ziemlich genau kann die Eigenfrequenz auf folgende Weise gemessen werden: der Fahrer setzt sich in normaler Position auf das Rad, und ein Helfer bringt die Federung durch rhythmisches Drücken zum Federn.

Bei s über 200 wird lediglich die Rahmenbeanspruchung vermindert, s = 150 ergibt bereits einen brauchbaren Fahrkomfort, ein traumhaftes Sänftengefühl stellt sich bei s = 120 ein.

Arbeitsvermögen von Federn

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Federn ist das Arbeitsvermögen, etwas anschaulicher vielleicht die maximale Stoßenergie, die sie auf Dauer "verkraftet".

Um welche Beträge handelt es sich? (würde ein Kaufmann sagen). Das Arbeitsvermögen E einer Feder beträgt bei linearer Kennlinie

E = 0,5*P*s

(E = Arbeitsvermögen, s = maximal erträgliche Längenänderung, P = Kraft, die dabei auftritt)

Der Einfachheit halber stellen wir uns vor, daß eine Feder direkt an der Hinterachse eines Liegerads angreift. Die statische Belastung sei 600 N, dann ist die maximal auftretende Stoßkraft etwa 1500 N. Wenn man dabei einen Federweg von 15 cm (einschließlich Weg bei statischer Belastung) haben will, ist das insgesamt erforderliche Arbeitsvermögen also

E = 0,5*1500*15 = 11250 Ncm = 112,5 Nm

Die von mir verwendeten Gummiringe aus Auspuffaufhängungen haben ein Arbeitsvermögen von etwa 11 Nm, man braucht für eine Hinterradfederung also 112,5 : 11 = 10 Ringe

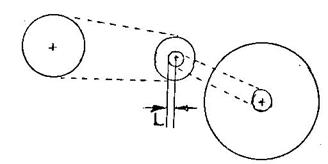

Diese Ringe kann man nun etwa alle parallel, d. h. nebeneinander am Hebelarm 1:2 (Bild 1) oder je 5 hintereinander mit dem Hebelarm 1:1 (Bild 2) anordnen. Wenn man die 10 Ringe am Hebelarm 1:1 anbringt (Bild 3) sind zwar die Ringe nur halb so hoch beansprucht wie bei 1 und 2, die Federung ist aber viel zu hart (Federzahl verdoppelt). Wenn man 5 Ringe am Hebelarm 1:1,4 anordnet, stimmt zwar die Federzahl, die Ringe sind aber viel zu hoch beansprucht

Die zulässige Beanspruchung von Federn ist nicht ganz leicht zu berechnen. Ein Anhalt: Für die Hinterschwinge sollte man das Hebelverhältnis so wählen, daß mindestens 8 Ringe erforderlich sind. Je mehr Federweg man will, desto größer muß man das Hebelverhältnis wählen und desto mehr Ringe braucht man, z. B. 400:180 und 8 Ringe).

Verstellbarkeit

Ein drahtiges Kerlchen wiegt vielleicht 60 kg, ein anderer 85 + 35 kg Gepäck, d.h. die Belastung kann sich um 100% unterscheiden. Die Federhärte kann also entweder nur ein Kompromiß sein, der dann aber für den leichten Fahrer viel zu hart ist, oder man sieht eine Federverstellung vor. Die einfachste Möglichkeit ist eine Erhöhung der Vorspannung, z.B. mit einer Stellmutter auf dem Führungsbolzen. Besser ist eine Verstellung der Federhärte. Möglich ist z.B. ein zusätzliches Einhängen von Gummiringen oder ein Verschieben des Federangriffspunktes. z. B. das Umstecken der Federaufhängung in verschiedene Bohrungen an der Schwinge, weil hierbei das Hebelverhältnis verändert wird und diese mit dem Quadrat in die Federhärte eingeht.(Von Ostrad z. T. realisiert) Äußerst wirksam ist die Längenverstellung einer auf Biegung beanspruchten Blattfeder, weil deren wirksame Länge mit der 4. Potenz in die Federzahl eingeht. Vorn ist eine Verstellung nur erforderlich, wenn dort ein Gepäckträger sitzt.

Plus - und Minus – Federweg

Der Weg, den die Radachse aus der normalen statischen Belastung heraus, d. h. bei Belastung mit dem Fahrer bis zum Anschlag zurücklegen kann, wird als Plusfederweg bezeichnet. Wenn man absteigt und zusätzlich das Rad anhebt, federt die Achse ein Stück aus, diesen Weg bezeichnet man als Minusfederweg.

Entscheidend für den Komfort ist der Plusweg, hier sollte man nicht sparen, 80 mm halte ich hinten für das Minimum, 100 mm sind deutlich besser.

Wenn man keinen Minusweg vorsieht, indem man die Feder so stark vorspannt, daß sich beim Draufsetzen gerade noch nichts rührt, gibt es einen Schlag, wenn man in ein Loch fällt. Da das Rad nicht ausfedern kann, fällt das ganze Hinterteil ein Stück tiefer. 15 - 30 mm Minusweg halte ich für günstig. Zuviel Minusweg hat den Nachteil, daß unser Rad optisch im Stand etwas hochbeinig wirkt und der Ständer länger sein muß. Außerdem steht das Rad mit schwerem Gepäck u. U. etwas weniger sicher.

Radausweichrichtung

Die Radausweichrichtung wird durch die Konstruktion festgelegt. Bei einer Teleskopgabel zeigt sie z. B. nach schräg hinten oben. Diese Radausweichrichtung müßte im Idealfall mit der Richtung des Stoßes übereinstimmen, den ein Hindernis beim Auftreffen auf das Rad ausübt, und gerade darüber sind zumindest mir keine Untersuchungen bekannt. Erfahrungen und Anschauung zeigen, daß die Stoßrichtung mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen senkrecht und "schräg nach hinten oben" liegen wird. Wahrscheinlich kommen die Stöße bei langsamer Fahrt ziemlich senkrecht und treffen das Rad bei höheren Geschwindigkeiten immer "schräger".

Eine Untersuchung der Uni Hamburg ergab, daß bei einer Vorderschwinge mit nach vorn oben zeigender Radausweichrichtung die Beanspruchung des Rahmens bei Überfahren eines Hindernisses höher war als beim ungefederten Rad, (gemessen an einem Mountain Bike mit schräg nach unten geneigter geschobener Vorderschwinge).eine günstige Radausweichrichtung vorn lässt sich mit einer gezogenen Schwinge erreichen.

Bei der üblichen Hinterschwinge ist die Radausweichbahn ein Kreis um den Schwingendrehpunkt. Nach dem oben Gesagten ist es günstiger, die Schwinge in der Ausgangslage nach unten zu neigen, da sonst die Radausweichrichtung gegen Ende des Federwegs auch wieder etwas nach vorn zeigt. Dies ist bei einem kleinen Hinterrad praktisch automatisch gegeben. Um dies auch beim normalen Maintain Bike zu erreichen, hat Rock Shox eine aufwendige Hinterschwinge entwickelt, die nicht einfach an einem Drehpunkt, sondern an einem Viergelenk aufgehängt ist. (leider nicht in Serie gegangen)

Anordnung von gegenläufigen Federn

Stephan Wilke hat in einem Artikel in Pro Velo Nr.22 eine Schwinge mit 2 gegenläufigen Federn beschrieben. Diese Anordnung ist aufwendiger, verringert aber die Lagerbelastung drastisch, genau genommen arbeiten die Federn jedoch parallel.

Wenn man gegen eine vorhandene Feder A eine andere B entgegen arbeiten läßt, wird die Federung übrigens nicht weicher, sondern härter, die Federzahlen addieren sich einfach. (siehe Skizze).

entlastetes gegenläufig wirkende Federn

Schwingenlager

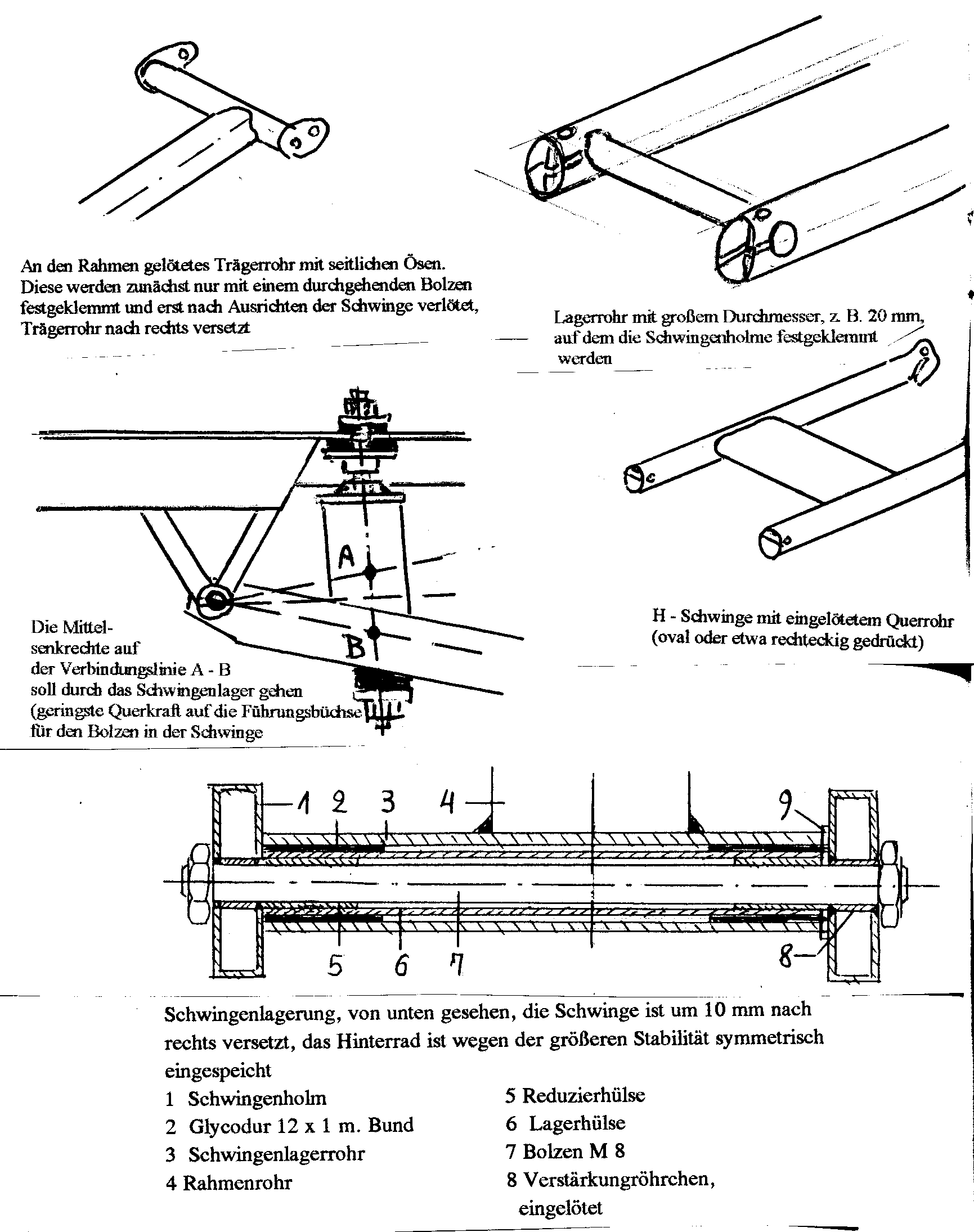

Konstruktion einer Hinterschwinge.

Recht gut kann man hierfür den Hinterbau eines normalen Sportrads verwenden, die Sattelstreben werden über den Ausfallenden vorsichtig gebogen oder direkt über dem Ausfallende abgesägt und im richtigen Winkel wieder angelötet.

Für die Verbindung zwischen Rahmen und Schwinge gibt es mehrere Möglichkeiten. Als ich noch keine Rahmenbaulehre hatte, habe ich an den Rahmen ein kräftiges Querrohr angelötet und an dieses werden mit einem durchgehenden Bolzen zwei seitliche Ösen angeschraubt. Dort wird die Schwinge gelagert. Diese Konstruktion ermöglicht es, später noch Korrekturen an der Spur vorzunehmen. Wenn alles stimmt, können die seitlichen Ösen fest gelötet werden. Inzwischen baue ich den Rahmen bis auf das Schwingenlagerrohr fertig, ebenso die Schwinge, montiere das komplette Schwingenlager mit Schwingenlagerrohr an der Schwinge und spanne Rahmen (mit montierter Vordergabel) und Schwinge mit den Ausfallenden in die Rahmenlehre. Jetzt wird das Schwingenlagerrohr mit dem Rahmen verlötet.

Auf diese Weise können kleine Ungenauigkeiten, die sich z. B. durch Verzug eingeschlichen haben, ausgeglichen werden und die Räder stehen jedenfalls parallel. Hierbei sind die Glycodurlager noch durch Montagebüchsen ersetzt. Dies sind 15 mm lange Rohrstückchen, zur Montageerleichterung geschlitzt. Solche Montagebüchsen verwende ich auch beim Bau der Vordergabel.

Eine Schwinge ist um so steifer, je kürzer der Abstand zwischen Schwingenlager und Hinterachse

Bei meinen Kurzliegern K 2, K 6 und K 14 und beim Dreirad 3R7 habe ich die Federelemente unter dem Rahmen angeordnet. An der Schwinge ist dann an einem „Ausleger“ ein kleines Lager angelötet. Dort ist mit einer Gabel ein Zugbolzen eingehängt, der durch den Cellastoblock durchgeht. Dieser stützt sich gegen ein Widerlager (aus Blech gebogen oder eine Rohrkonstruktion) gegen den Rahmen ab. Mit einer Mutter läßt sich sehr leicht die Vorspannung verstellen. Zwischen Rahmen- und Schwingenstütze ist eine ca 15 mm dicke Cellastoscheibe eingefädelt, als Rückschlagpuffer beim Ausfedern. Mit der Dicke dieser Scheibe kann man außerdem die Nulllage verändern.

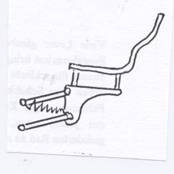

Die hier links dargestellte Bauart war lange Zeit bei Motorrädern üblich. Eine moderne Variante ist als nachträglich anbaubare Federung hinten aufgeführt.

Noch zur Geometrie: Um möglichst wenig Seitenkräfte auf die Federbeinaufhängung und die Gleitbuchse G zu bekommen, sollte die Mittelsenkrechte auf der Verbindungslinie

A - B senkrecht stehen

Die Ausführung oben lins über dem Schwingenlager habe ich am häufigsten gebaut. Der Führungsbolzen für das Federelement ist entweder einfach in Gummi gelagert, wie in der Skizze oder trägt am oberen Ende ein Auge, mit dem er im Rahmen gelagert ist. Das untere Ende wird durch eine Kunststoffbuchse in der Schwinge geführt. Das ist die einzige Stelle, an der bei dieser außerordentlich robusten Konstruktion gelegentlich etwas Wartung erforderlich ist. Da gegen den unten aus der Schwinge herausragenden Bolzen bei schlechtem Wetter Wasser und Dreck spritzt, wird das beim Einbau auf dem Bolzen aufgebrachte zähe Fett allmählich abgespült und der Bolzen fängt an, beim Federn zu quietschen. Dem wäre mit einem Gummibalg, der an der Schwinge befestigt und auf dem Bolzen gleitet, abzuhelfen, ähnlich dem an vielen V-Bremsen verwendeten.

Das Schwingenlager baue ich meist ziemlich breit (125 mm), erstens ist es eine Bauerleichterung, wenn die Schwingenholme parallel sind, und zweitens wirkt sich etwa vorhandenes Spiel weniger aus. Außerdem gibt es weniger Probleme mit der Kette. Für die Cantileversockel muß man dann allerdings erst eine Konsole schaffen, weil der Schwingenholm zu weit weg von der Felge ist. Ich löte Rohrstücke 22 x 1 ein. Die Schwinge ist um 10 mm nach rechts versetzt, dadurch gibt es keine Probleme mit der Kettenlinie. Für das Schwingenlagerrohr nehme ich 18 x 2. Als Lager verwende ich Glycodur von SKF, aus Blech gerollt, mit poröser Bronce beschichtet und einer Notlaufschicht aus Graphit oder Teflon. In den Glycodurlagern 12 x 25 läuft nicht direkt der Lagerbolzen, sondern ein poliertes Stahlrohr 12 x 1, 0,5 mm länger als das Schwingenlagerrohr. Gegen dieses wird die Schwinge mit einem Gewindebolzen verspannt. Das Lagerrohr muß stramm zwischen die Schwingenholme passen, weil man die Schwinge je nach freier Länge nur wenige Hundertstel zusammen ziehen kann.

Zur Gewichtsersparnis verwende ich keinen durchgehenden Bolzen M 10, sondern 2 kurze Reduzierhülsen 10 x 1 und einen Bolzen M8. Durch die Verwendung des Lagerrohrs kann man den Bolzen fest anzuziehen, ohne Gefahr, daß sich die Schwinge verklemmt. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Lagerrohrs mit Innengewinde, die Schwinge wird dann mit 2 Schrauben mit dem Rohr verschraubt.. Hinten benutze ich das Schwingenrohr als Ölvorratsbehälter (Verschlußbohrung M5 in der Mitte oben)

Auch ein altes Tretlager oder eine (evtl. verbreiterte) Hinterradnabe läßt sich zur Schwingenlagerung mißbrauchen.

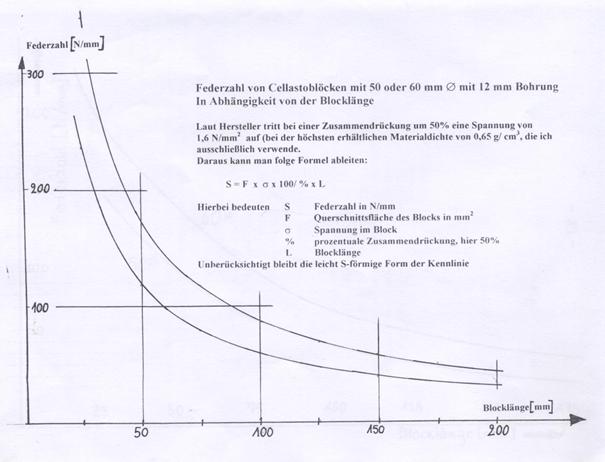

Rechenbeispiel für eine Hinterschwinge

Beim üblichen langen Liegerad (Fahrergewicht 75 kg, Radgewicht 15 kg) mit ca. 1650 mm Radstand liegen 75% Last. auf dem Hinterrad. Die statische Radlast beträgt also

P = (750 +150)*0,75 = 675N

Aus Radgröße und Rahmengeometrie ergibt sich das Hebelverhältnis der Schwinge, nehmen wir an, wir hätten 400 : 180 = 2,22

Wir wollen einen guten Fahrkomfort und wählen einen Federweg von lO cm, dazu kommt noch der Minus - Federweg. Die Erfahrung zeigt, daß die dynamische Radlast (Stoßbelastung) um das 1,5 fache über der statischen Belastung liegen kann. Die dynamische Belastung beträgt also

675 * 2,5=1688 N

Wenn also die Last von 675 auf 1688 N steigt, soll die Achse um 10 cm einfedern. Die Federzahl auf die Achse bezogen beträgt also

c = (1688-675) : 10 = 101,3 N/cm

Diese Federzahl muß noch auf die Feder selbst umgerechnet werden C=101,3*(400 : 180) 2 = 500 N/cm

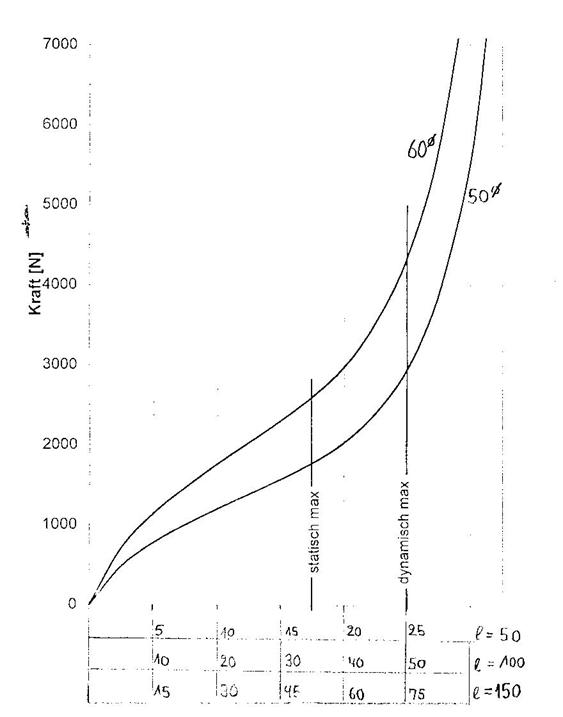

Verwendet werden soll ein Federblock aus PU-Schaum, z. B. Cellasto mit 0,65 g/cm3 mit 60 mm Durchmesser, nach dem Diagramm oben erreicht man diese Federzahl bei einer Blocklänge von 128 mm.

Wenn man umgekehrt einen bestimmten PU-Block hat, kann man dessen Federzahl mit einer kleinen Vorrichtung messen und dann aus dieser Zahl und der an der Achse gewünschten Federzahl das erforderliche Hebelverhältnis ausrechnen. Beispiel:

Der vorhandene Block hätte 400N/cm, an der Achse will man lOO N/cm.

Das Hebelverhältnis i ergibt sich zu

Eine bestimmte Federzahl kann man mit einem dicken langen oder kurzen dünnen Block erreichen. Aus Platz- und Gewichtsgründen, greift man meist zur 2. Lösung, man muß aber nachprüfen, ob die zulässige statische Belastung nicht überschritten. wird. Diese beträgt für Cellasto O,9 N/mm2, beim 50er Block also 1665 N. beim 60er 2443 N.

Bei einer statischen Belastung von 675 N wird diese Beanspruchung bei einem Hebelverhältnis von 2,4 bezw. 3,6 erreicht

Bei Gummiringen von Auspuffaufhängungen mit einer Federzahl von 60N/cm sind im obigen Beispiel erforderlich:

n = 500 : 60 = 8, also rund 8 Ringe (Die Ringe sind z. T. etwas unterschiedlich, ich habe auch schon welche mit 75 N/cm gehabt}

Diese 8 Ringe bringt man normalerweise nicht mehr nebeneinander unter. Ich habe sie

einfach in 2 Paketen übereinander angeordnet.

Die Auslegung ist auch nach dem Diagramm unten möglich.

Arbeitsbeispiel:

Wie weit wird ein 75 mm langer Block mit 50 mm bei Belastung mit 3000 N zusammengedrückt? Man geht vom Wert 3000 nach rechts bis zur Kurve 50 und jetzt nach unten. Für 100 mm Blocklänge liest man 50, für 50 mm 25 ab. Da der fragliche Block in der Mitte zwischen 50 und 100 liegt, ergibt sich als die gesuchte Zusammendrückung bei 3000 N ein Wert von 37,5 mm.

Die Blöcke habe ich mit 50 (und früher auch 60) mm Durchmesser, mit einer 12 mm Bohrung, jeweils 250 mm lang, das reicht für 2 - 3 Federungen. Die 60 er haben eine Querschnittsfläche von 2714 mm2, die 50er von 1850 mm2.

Diagramm Federzahl

Zusammendrückung [mm] ®

Energieverlust durch Treten

Die meisten Leute gehen davon aus, daß starkes Federn des Hinterrades beim Treten einen direkten Energieverlust bedeutet, weil die beim Anheben des Fahrzeugs geleistete Hubarbeit nicht zurück gewonnen wird. Dahinter steckte für mich folgende Überlegung: Wenn ein Mensch mit senkrecht nach oben gestreckten Beinen auf dem Rücken liegt und auf den Füßen liegt ein schweres Gewicht, dann hat er beim Anziehen der Beine physikalisch gesehen zwar Energie gewonnen (die vorher in dem höher liegenden Gewicht steckte), physiologisch gesehen mußte er sich aber anstrengen, um das Gewicht zu senken.

Wilfried Schmidt (ja, der mit dem SON-Nabendynamo) überraschte mich dann durch die Behauptung, dies sei auf den Fall "Federn beim Treten" nicht anzuwenden. Folgende Überlegungen zeigen m. E., daß er Recht hat:

Bei meinem „Alfa" mit sehr weicher Federung und Drehpunkt der Schwinge ca. 60 mm unter der Kette führt starkes Treten zu starkem Anheben des Schwerpunktes, d.h. ein Teil des Trethubes wird nicht in Fahrweg, sondern in Fahrzeuganhebung umgesetzt. Die dafür aufgewendete Energie scheint verloren. Wenn man sich aber vorstellt, daß jetzt das Tretlager blockiert wird, so wird das Absenken des Fahrzeugs in Vorwärtsbewegung umgesetzt. Der eben aufgewendete zusätzliche Weg wird also wieder zurück gewonnen.

Ein anderes Beispiel: Bei einem normalen Fahrrad mit weich gefedertem Sattel federt dieser bei kräftigem Treten zunächst aus. Wenn die Tretkraft dann allmählich nachläßt, federt der Sattel aber bereits wieder ein. am Beginn und am Ende des Hubes z.B. des linken Beins ist der Sattel also eingefedert. Das Bein muß also gar keine Mehrarbeit leisten, sondern der Tretvorgang wird sozusagen nur verzerrt: im Bereich steigender Tretkraft muß der Fuß einen größeren Weg zurücklegen, als es der Vorwärtsbewegung des Rads unter Berücksichtigung der Übersetzung und Kurbellänge entspräche, im Bereich abnehmender Tretkraft dafür einen entsprechend kleineren Weg.

Starkes Arbeiten der Federung ist also vor allem deshalb unerwünscht, weil es einen ungewohnt "eckigen" Tritt ergibt. Außerdem geht der Reibungsanteil der Bewegung in Schwingenlager, Federn und Federaufhängung verloren. Nur ist dieser Anteil eine ganze Größenordnung kleiner.

Nun kann man sich zwar an eine beim starken Treten federnde Hinterradaufhängung gewöhnen, wie ich an meinem „Alfa“ festgestellt habe, man gewöhnt sich halt einen "runderen" Tritt an. Der Gewinn an Fahrkomfort wäre das auf jeden Fall wert.

Noch besser ist aber natürlich eine Federung ohne Tretreaktion Zunächst glaubt man, die Welt wäre in Ordnung, wenn der ziehende Kettenstrang exakt durch den Schwingendrehpunkt gehe. Auch hier habe ich wieder von Wilfried gelernt.

An der Schwinge greift nämlich nicht nur der periodisch schwankende Kettenzug FK, sondern als dessen Folge eine im Radaufstandspunkt angreifende ebenfalls periodisch schwankende Beschleunigungskraft FB und der schwankende Anteil der Radlast DFA. an. Diese 3 Kräfte müssen zusammen betrachtet werden.

Die aus FB und DFA gebildete Resultierende wird in die Radmitte gelegt. Der optimale Drehpunkt der Schwinge liegt dann auf dieser Resultierenden.

Für Interessierte:

Die Beschleunigungskraft FB verhält sich zur Kettenkraft wie der Ritzel- zum Raddurchmesser. Die Radlaständerung verhält sich zu F wie die Schwerpunkthöhe h zum Radstand s.Für das Langliegerad ergibt sich als optimaler Schwingendrehpunkt ca. 20-30 mm unter dem ziehenden Kettenstrang. Es bedarf also keiner besonderen Anstrengung, um das ziehende Kettentrum exakt durch den Schwingendrehpunkt zu führen. Bei meinem "Diogenes" hatte ich noch extra ein geteiltes Schwingenlager gebaut (man könnte die Kette auch neben dem Schwingenlager laufen lassen). Es genügt, wenn das obere Kettentrum in der der Nähe, d.h. ca. 20 mm über der Schwingenachse verläuft. Das Ganze gilt genau nur für das normale Langliegerad ohne Nabenschaltung.

Ein Zwischenrad auf der Schwingenlagerachse eliminiert übrigens das Federn beim Treten nicht von vornherein, gibt aber größere Freiheit in der Anstellung der Schwinge, d.h. man kann die Schwinge steiler oder flacher anstellen, ohne daß es mit der Kettenlinie Probleme gibt.

Bei Nabenschaltung muß noch die Übersetzung in der Nabe berücksichtigt werden. die aus Kettenzug, Ritzel- und Radradius ermittelte Beschleunigungskraft muß mit der Nabenübersetzung, im 1. Gang der FuS Dreigangnabe z. B. mit 1,33 multipliziert werden. Außerdem tritt zu den bisher betrachteten Kräften und Momenten noch ein Rückdrehmoment auf, das die Nabe über die Achse in die Schwinge einleitet.

Zur Kontrolle der grafischen Konstruktion habe ich die Tabellenkalkulation von Word für Windows eingesetzt: (Exel geht natürlich auch.)

Alle an der Schwinge angreifenden Momente werden addiert und dann durch die Schwingenlänge dividiert, dann erhält man die Anhebekraft bei einer bestimmten Tretkraft. Diese soll möglichst klein, am besten Null sein.

Verwendet werden folgende Formelzeichen